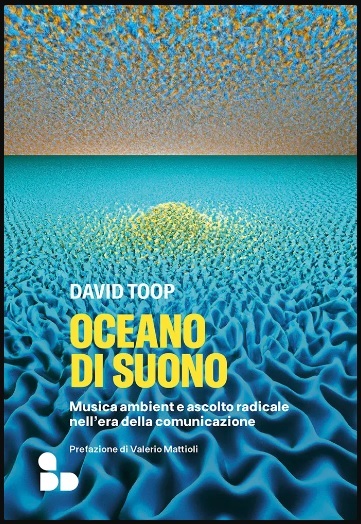

David Toop è una figura poliedrica e fondamentale nella musica contemporanea, un musicista, scrittore e curatore britannico che dagli anni Settanta ad oggi ha esplorato con passione i confini del suono e dell’ascolto. Autore di saggi influenti come Rap Attack sull’hip hop e soprattutto Oceano di suono — libro che ha segnato un punto di svolta nella critica musicale e nella comprensione della musica ambient — Toop unisce una pratica artistica di sperimentazione (collaborando con Brian Eno, Max Eastley e altri) a una ricerca sul campo approfondita, come il viaggio nel 1978 presso gli Yanomami in Amazzonia, da cui è nata la raccolta Lost Shadows: In Defence of the Soul. Nel suo lavoro, Toop invita a ripensare il modo di ascoltare, facendo dell’esperienza musicale un viaggio sensoriale e culturale profondo.

Il libro Oceano di suono: un viaggio tra tempi, luoghi e stili

Oceano di suono è più di un semplice libro sulla musica ambient; è un saggio-racconto affascinante e denso che attraversa secoli e continenti. Da Debussy e la sua folgorazione per il gamelan alla scena dub giamaicana, fino a Sun Ra, Brian Eno e alle architetture sonore naturali, Toop descrive la musica ambient come un “protocollo alternativo” di ascolto e produzione sonora. Non è un genere rigido, ma una modalità di percepire e co-creare ambienti sonori che coinvolgono spazio, tempo e corpo, portando l’ascoltatore in uno stato di attenzione radicale in un’epoca iperconnessa e sovraccarica d’informazioni. La scrittura di Toop è un flusso di memorie, osservazioni, esperienze dirette e connessioni intuitive che costruiscono una mappa sensoriale e teorica di questa pratica musicale.

Ambient come modalità di ascolto

Per David Toop, la musica ambient è soprattutto un modo di ascoltare che riorganizza il rapporto tra spazio e suono. Il suono non è solo un evento, ma diventa materiale fluido che dissolve la linea narrativa tradizionale e dilata il tempo percepito, creando uno stato di presenza diffusa, aperta e sospesa. L’ambient, quindi, non è semplicemente musica “di sottofondo”, bensì un dispositivo percettivo che partecipa attivamente alla costruzione di un ambiente psicoacustico, in cui il contesto – il volume, il luogo, la postura dell’ascoltatore – non è accessorio ma parte integrante del significato e dell’esperienza sonora. In questo modo la musica diventa un’offerta continua di paesaggi sonori che promuovono un ascolto attento, quasi meditativo.

L’ascolto rituale e la co-presenza nel libro Oceano di suono

Un tema centrale di Toop è la definizione dell’ascolto ambient come “ascolto rituale”. Non si tratta più di un consumo passivo, ma di una pratica intenzionale e condivisa, fatta di piccoli gesti ripetuti, cura dei dettagli, attivazione del silenzio e di materiali sonori. L’artista diventa un “ascoltatore visibile” che modula e dirige una forma di attenzione comunitaria, rendendo la musica un evento che emerge contemporaneamente per tutti i presenti. Questa forma di ascolto crea una co-presenza in cui la soglia tra performatore e pubblico si assottiglia, trasformando la fruizione in una partecipazione attiva, simile a un rito collettivo. L’evento diventa così un’azione di cura e di costruzione di un campo sensoriale condiviso, andando oltre il concetto tradizionale di spettacolo.

L’ambient come rito collettivo

Nel concerto o installazione ambient, come descritto da Toop, performer e pubblico condividono lo stesso spazio percettivo e temporale, e il confine tra ruoli diventa fluido. La musica si manifesta come un’esperienza di attenzione sincronizzata verso suoni ambigui, delicati o sottesi, generando un legame situazionale che cresce e si intensifica nel tempo, molto simile all’attenzione che si sviluppa nei rituali collettivi tradizionali. In questo modo la pratica ambient diventa una forma di aggregazione sensoriale che supera la divisione tra “chi suona” e “chi ascolta”, in una modalità che enfatizza la partecipazione collettiva e l’esperienza immersiva.

Gli elementi sciamanici del suono in Oceano di suono

David Toop associa nella sua opera elementi sonori tipici delle pratiche sciamaniche, come pattern ripetitivi, droni ipnotici e pulsazioni che agevolano stati di trance leggera e modulazione dell’attenzione. Questi suoni sono spesso accompagnati da voci rituali, timbri e modulazioni extra-linguistiche che agiscono più sul piano corporeo che su quello semantico. Fondamentale è l’uso della risonanza e dell’eco che trasforma lo spazio sonoro in un “luogo” ideale per la dilatazione del tempo percepito e la sospensione del senso ordinario. Inoltre, il paesaggio naturale non è mero sfondo ma è parte attiva del rito sonoro, contribuendo a costruire una “ecologia acustica” rituale e immersiva.

Il corpo, la voce e la materialità del rito

Nel percorso sonoro del libro e nelle registrazioni raccolte in Lost Shadows, prendono forma suoni corporei e vocali che manifestano la fisicità della trasformazione rituale: borbottii, grida, sospiri, colpi di glottide e risate ribadiscono il corpo come “membrana vibrante” tra mondi interiori e collettivi. Questi suoni “impuri”, lontani dalla purezza musicale tradizionale, sottolineano l’efficacia sociale ed energetica del rito, avvicinando la musica ambient a una pratica di mediazione tra stati percettivi e realtà condivise, proprio come nella funzione dello sciamano.

Viaggi in Amazzonia: radici esperienziali e contesto

Il viaggio intrapreso da Toop nel 1978 nelle foreste amazzoniche rappresenta una pietra miliare della sua opera. Durante il soggiorno presso gli Yanomami, ha registrato canti rituali, cerimonie sciamaniche e il vibrante paesaggio sonoro della giungla, andando a toccare con mano l’intreccio tra voce, ambiente e comunità nel rito. Questa esperienza sul campo ha fornito una base concreta ed esperienziale alla sua elaborazione teorica dell’ascolto radicale e rituale, facendo dialogare musica ambient e pratiche sciamaniche in modo organico e profondo.

Lost Shadows: la documentazione dei canti Yanomami

Le registrazioni del 1978, pubblicate da Sub Rosa con il titolo Lost Shadows: In Defence of the Soul, raccolgono suoni di cerimonie, canti e natura in un unico flusso sonoro. A corredo del disco è presente un booklet che racconta il viaggio e il contesto di questi suoni ancestrali. La strategia compositiva suggerita dai titoli indica una drammaturgia acustica che alterna voci corali, insetti notturni e pioggia, sottolineando la stretta connessione tra ambiente e canto rituale, e la costruzione di un continuum sonoro che è vero e proprio tessuto del rito.

L’Amazzonia come laboratorio sonoro dell’ambient

La foresta amazzonica emerge nel libro come un’architettura sonora complessa, costituita da suoni vegetali riverberanti, insetti, corsi d’acqua e tuoni che modulano la percezione del tempo e amplificano l’effetto immersivo dell’ascolto. Questa “ecologia dell’ascolto” conferma la visione di Toop secondo cui la musica ambient è un invito a “suonare con” la natura, costruendo paesaggi sonori coesi e dinamici, non semplici sottofondi o estrazioni sonore isolate. L’esperienza vissuta nella giungla rappresenta quindi una cruciale fonte d’ispirazione pratica e teorica che rafforza il concetto di ambient come esperienza sensoriale e culturale.

Lo sciamanesimo, la mediazione e il viaggio sonoro

Dai rituali yanomami Toop vede emergere una funzione mediatica del canto: esso guida il passaggio di stati di coscienza, convoca presenze e orchestra un’attenzione collettiva. Questo ruolo dell’artista-ambient è paragonato a quello dello sciamano, un mediatore tra mondi sensoriali e spirituali. Il viaggio sonoro non è fuga o evasione, ma una navigazione attraverso diversi livelli di realtà e percezione, sospinta da pattern ripetitivi, risonanze e dal paesaggio acustico naturale che lo sostiene. Attraverso queste analogie, Toop rende visibile il ruolo rituale e trasformativo della musica ambient come pratica di cura e connessione.

Genealogie, ibridazioni e radici storiche

Toop traccia un ampio panorama storico-musicale che va da Debussy, influenzato dal gamelan giavanese, a Erik Satie, Sun Ra, il dub jamaicano e Brian Eno. Queste diverse tradizioni condividono un utilizzo dello spazio e del timbro per modulare stati percettivi ed emozionali. Il libro suggerisce che la musica ambient, soprattutto nelle sue forme più significative, è un dispositivo capace di connettere ascoltatore e ambiente, promuovendo una cura collettiva dell’attenzione e ricordando i suoi legami profondi con pratiche rituali e paesaggi sonori ancestrali.